ほんわか騎士団

主にゲームの攻略や紹介、思ったことなどを書いています。

Fallout4 MOD 自動ドアを作る!

わたしは自宅にしている建物の扉がNPCによって開けっ放しにされているのが気になったりします。なんというか、不用心で気持ち悪いなぁ~とw

そこで今回は自動で閉まったり、完全な自動ドアを作るためのMODをご紹介です。

Auto Doors

このMODは、ワークショップに追加される機械を扉の近くに設置する事で以下のような扉にすることが出来ます。

・開けた数秒(10秒くらい)後に自動的に閉まるようにする

扉は手動で開き、立ち去った後数秒(10秒くらい)経つと自動的に閉まるようになります。

・扉の前に立つと自動的に開き、立ち去ると自動的に閉まるようにする(電源内臓版)

手で開け閉めする必要が無い完全な自動ドアにします。

電源をこの機械自体が内蔵しているという設定なので近くに電源が無くても動作します。

その為、素材に核物質を使用します。

・扉の前に立つと自動的に開き、立ち去ると自動的に閉まるようにする(外部電源利用版)

さっきのと機能は全く同じですが、これ単体では電源を持っていない為、近くまで電気を引いてくる必要があります。

こんな感じ↓

こちらは、電源を内蔵していない為素材に核物質は必要ありません。

・青、赤、黄の専用のカードを使用して開くようにする

青、赤、黄それぞれの色に対応した専用のKeyカードを使用することによりロックを解除し、扉を開けることが出来るようにします。

パーソナルスペースなどの扉に設置すると普段はロックされるのでNPCに侵入される心配がなくなるのではないでしょうか?(すいません、NPCが来なくなるかどうかはまだ検証出来ていないです)

Keyカードはケミストリーステーションで作成できます。

このKeyカードタイプを設置する際の注意点ですが、一度設置してロック状態になったまま機械を撤去してしまうと、以降開かずの扉になってしまいます。

撤去の際は必ず一度ロックを外してから行いましょう。

Keyカードのタイプは撤去に注意が必要ですが、その他のタイプは撤去すれば今まで通りの手動タイプに戻ります。

以上ですが、電源内臓タイプのものはなかなか便利だと思いました。サンクチュアリ・ヒルズ近くのレッドロケットのスライドドアに取り付けると本当にそれっぽくなります。

場所によっては反応しない扉もあるみたいですが、バージョンアップで順次対応されていっているようです。

また、インストール時のオプションでいくつかのMODとも互換性があるみたいですが、わたしはいずれも使用していないので試せていません。

そこで今回は自動で閉まったり、完全な自動ドアを作るためのMODをご紹介です。

Auto Doors

このMODは、ワークショップに追加される機械を扉の近くに設置する事で以下のような扉にすることが出来ます。

・開けた数秒(10秒くらい)後に自動的に閉まるようにする

扉は手動で開き、立ち去った後数秒(10秒くらい)経つと自動的に閉まるようになります。

・扉の前に立つと自動的に開き、立ち去ると自動的に閉まるようにする(電源内臓版)

手で開け閉めする必要が無い完全な自動ドアにします。

電源をこの機械自体が内蔵しているという設定なので近くに電源が無くても動作します。

その為、素材に核物質を使用します。

・扉の前に立つと自動的に開き、立ち去ると自動的に閉まるようにする(外部電源利用版)

さっきのと機能は全く同じですが、これ単体では電源を持っていない為、近くまで電気を引いてくる必要があります。

こんな感じ↓

こちらは、電源を内蔵していない為素材に核物質は必要ありません。

・青、赤、黄の専用のカードを使用して開くようにする

青、赤、黄それぞれの色に対応した専用のKeyカードを使用することによりロックを解除し、扉を開けることが出来るようにします。

パーソナルスペースなどの扉に設置すると普段はロックされるのでNPCに侵入される心配がなくなるのではないでしょうか?(すいません、NPCが来なくなるかどうかはまだ検証出来ていないです)

Keyカードはケミストリーステーションで作成できます。

このKeyカードタイプを設置する際の注意点ですが、一度設置してロック状態になったまま機械を撤去してしまうと、以降開かずの扉になってしまいます。

撤去の際は必ず一度ロックを外してから行いましょう。

Keyカードのタイプは撤去に注意が必要ですが、その他のタイプは撤去すれば今まで通りの手動タイプに戻ります。

以上ですが、電源内臓タイプのものはなかなか便利だと思いました。サンクチュアリ・ヒルズ近くのレッドロケットのスライドドアに取り付けると本当にそれっぽくなります。

場所によっては反応しない扉もあるみたいですが、バージョンアップで順次対応されていっているようです。

また、インストール時のオプションでいくつかのMODとも互換性があるみたいですが、わたしはいずれも使用していないので試せていません。

PR

Fallout4 MOD Sturges Glock G48

今回は「Glock G48 Sturges Experimental」という銃を追加するMODをご紹介です。

Guns Of Sturges Glock G48 Experimental

拙い理解力なので合っているかどうか怪しいですが、ゲームに登場するNPCスタージェスの銃というイメージで作成されたMODのようです。

グロックという銃は実在するものですが、G48というのはオリジナルでしょうか?全くその方面には詳しくないので、詳しい方がいらっしゃいましたらお教えいただけると嬉しいです。

また、別作者のGlock20がベースになっており、先に導入しておく必要があります。

Glock 20 Pistol

見た目がきれいで、撃った時のスライドの動きなども再現されています。

ケミストリーステーションで作成できます。

作成すると既にフルオートMODが装着されている状態となっており、ものすごいスピードで連射されますw

その他MODも充実しており武器作業台で色々改造できます。

Fallout4 MOD 拠点から死体などを取り除く

拠点にはワークショップでも取り除けない骸骨や死体が落ちています。

持ち上げてどこかに持っていくことも出来ません。

やはり少しでも拠点をきれいにしたいと思うのはわたしだけでは無いと思います。

そこで今回はワークショップでそういった死体などを解体出来るようになるMODをご紹介です。

Scrap dead things

導入するとワークショップでヴァニラでは取り除けなかった骸骨などが黄色くハイライト表示され、解体が出来るようになります。

解体すると素材に変わります。

ブロートフライにも対応しているらしいのですが、なんと生きているブロートフライも解体できます!

ゲーム本体のバージョン1.3から居住者達の配属先が判るようになりましたが、ブロートフライでも配属先が表示されます。

「未配属」・・・ふむ。

持ち上げてどこかに持っていくことも出来ません。

やはり少しでも拠点をきれいにしたいと思うのはわたしだけでは無いと思います。

そこで今回はワークショップでそういった死体などを解体出来るようになるMODをご紹介です。

Scrap dead things

導入するとワークショップでヴァニラでは取り除けなかった骸骨などが黄色くハイライト表示され、解体が出来るようになります。

解体すると素材に変わります。

ブロートフライにも対応しているらしいのですが、なんと生きているブロートフライも解体できます!

ゲーム本体のバージョン1.3から居住者達の配属先が判るようになりましたが、ブロートフライでも配属先が表示されます。

「未配属」・・・ふむ。

Fallout4 MOD コブンヘッド

某「トロンにコブン」のコブンヘッドが追加されるMODです。

Servbot Helmet

導入すると、Vault 111の入り口近くにある箱の中に入れられています。

99個入っていますw

コンパニオンも装備出来ます。

防御と雷耐性があります。

現バージョンだとPipBoyで詳細表示するとテクスチャが正しく表示されないようですね。

修正して欲しいな~w

後はトロンヘッドがあれば・・・

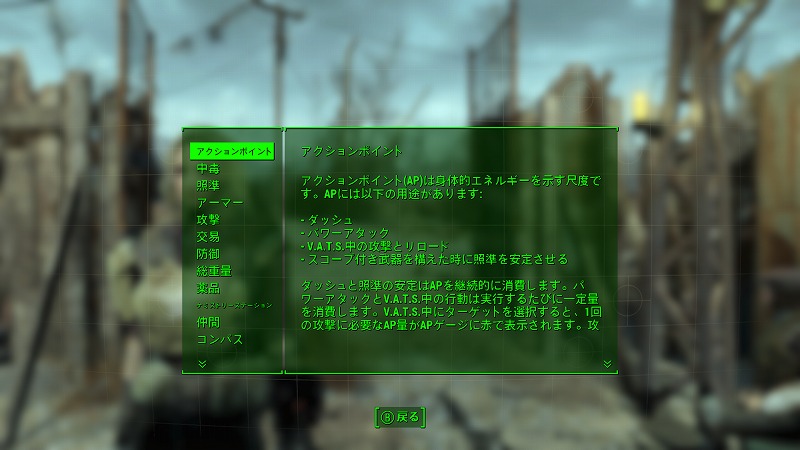

Fallout4 ヘルプメニュー

今回はFallout4ゲーム内に入っているヘルプメニューのお話です。

Steamはダウンロード販売なのでマニュアルは付属していませんが、ゲーム内にヘルプメニューが入っており操作方法やゲーム内要素の説明が書かれています。

これが意外に詳しく書かれていたりします。

ただ、ヘルプメニューは何故かタイトル画面のメニューには無く、NEWかLOADなどでゲームを始めないと出てきません。

ヘルプ内は日本語版の場合はちゃんと日本語化されています。また、項目ごとに内容が分けられております。

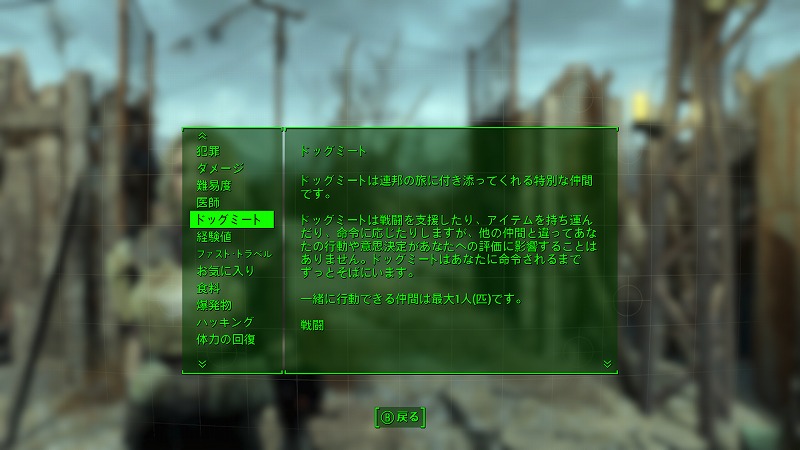

ドッグミートの項目まで! ドッグミートへの愛が伝わってきますね!

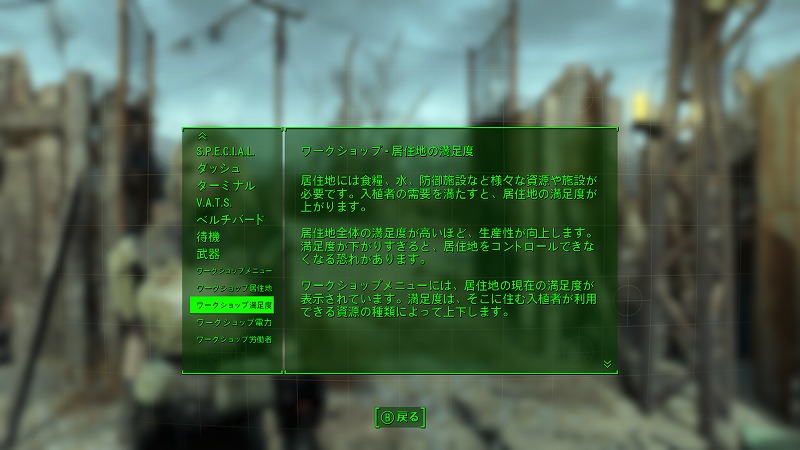

ワークショップに関しての説明もありました。

チュートリアルではよく解らなかった内容の補足として使えそうですね。

Steamはダウンロード販売なのでマニュアルは付属していませんが、ゲーム内にヘルプメニューが入っており操作方法やゲーム内要素の説明が書かれています。

これが意外に詳しく書かれていたりします。

ただ、ヘルプメニューは何故かタイトル画面のメニューには無く、NEWかLOADなどでゲームを始めないと出てきません。

ヘルプ内は日本語版の場合はちゃんと日本語化されています。また、項目ごとに内容が分けられております。

ドッグミートの項目まで! ドッグミートへの愛が伝わってきますね!

ワークショップに関しての説明もありました。

チュートリアルではよく解らなかった内容の補足として使えそうですね。

最新記事

(02/24)

(02/23)

(02/22)

(02/19)

(02/16)

(02/09)

(02/09)

(02/06)

(02/06)

(02/05)